Imagina por un momento que el universo no es algo que simplemente existe “ahí fuera”, independiente de nosotros, sino que se va construyendo a medida que lo observamos. Esta es, en esencia, la idea central del físico John Archibald Wheeler, uno de los grandes pensadores de la física teórica del siglo XX.

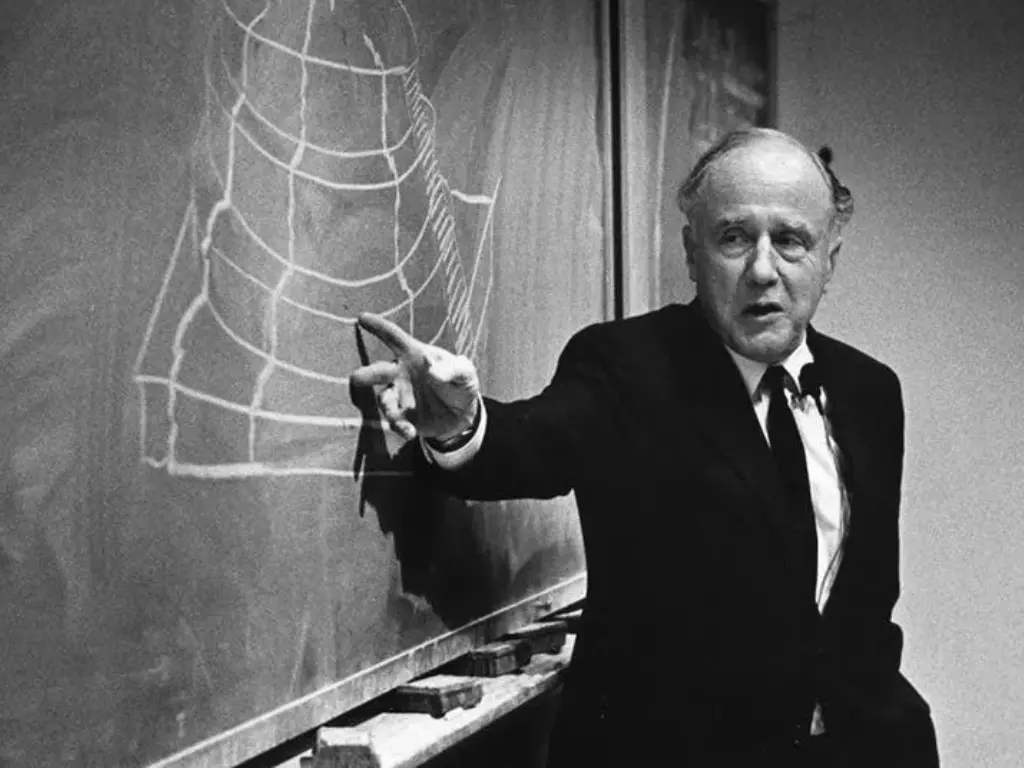

John Archibald Wheeler

Wheeler propuso lo que llamó el principio antrópico participativo, una hipótesis según la cual los observadores conscientes no solo forman parte del universo, sino que son esenciales para su existencia. En otras palabras, el cosmos no sería un escenario terminado donde la vida aparece por casualidad, sino un proceso continuo en el que la consciencia participa activamente en la creación de la realidad.

Esta visión se apoya en descubrimientos de la mecánica cuántica, la rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas subatómicas. En los experimentos cuánticos —como el famoso experimento de la doble rendija— se ha observado que las partículas parecen comportarse de manera diferente cuando son observadas. Cuando nadie las mide, se comportan como ondas; cuando alguien las observa, actúan como partículas. Esto se conoce como el efecto del observador, y sugiere que la observación influye en el resultado, algo que desafía la lógica clásica.

Wheeler llevó este fenómeno a una escala cósmica. Planteó que cada acto de observación contribuye al “acabado” del universo, formando un circuito de retroalimentación donde la consciencia y la materia se necesitan mutuamente. Así, el universo sería un sistema auto-consciente, en el que cada observador aporta una pieza indispensable para su construcción.

Las implicaciones de esta idea son profundas: si la realidad depende en parte de nuestra observación, entonces cada uno de nosotros participa, de manera sutil pero real, en la creación del cosmos. Lo que vemos, pensamos y percibimos no solo define nuestra experiencia personal, sino que también da forma al tejido mismo del universo.

El experimento de la doble rendija

El experimento de la doble rendija es uno de los casos más sorprendentes de toda la física, porque pone en duda nuestra idea más básica de lo que significa “la realidad”.

Fue diseñado para entender cómo se comportan las partículas subatómicas —como los electrones o los fotones, que son las partículas de la luz—, pero sus resultados revelaron algo mucho más profundo.

Imagina una pared con dos rendijas muy pequeñas, y detrás de ella, una pantalla que registra los impactos de las partículas. Los científicos disparan electrones o fotones uno por uno hacia esas rendijas, como si fueran pequeñas bolitas que viajan por el aire.

Cuando nadie observa por cuál rendija pasa cada partícula, ocurre algo increíble: en lugar de comportarse como bolitas, los electrones actúan como ondas, atravesan ambas rendijas al mismo tiempo y se mezclan entre sí, creando un patrón de interferencia en la pantalla (parecido a las ondas que se forman cuando tiras dos piedras en un estanque y sus círculos se superponen).

Pero cuando los científicos intentan observar o medir cuál rendija atraviesa cada partícula, todo cambia. En ese momento, los electrones dejan de comportarse como ondas y se comportan como partículas sólidas, golpeando la pantalla como si fueran pequeñas balas y eliminando el patrón de interferencia.

En otras palabras, el simple hecho de observar altera el resultado. Es como si la partícula “supiera” que está siendo observada y cambiara su comportamiento.

Este experimento, que parece casi mágico, es uno de los pilares de la mecánica cuántica, y nos lleva a una pregunta fascinante: ¿acaso la conciencia del observador tiene un papel en la forma en que la realidad se manifiesta?

¿Por qué es extraño?

El solo hecho de medir la partícula cambia su comportamiento. Esto sugiere que la realidad cuántica no está definida hasta que es observada.

Este fenómeno sugiere que la observación influye directamente en el comportamiento cuántico, planteando preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad (¿Vivimos en una simulación?).

Implicaciones filosóficas

Filósofos y científicos han debatido las implicaciones de estos descubrimientos durante décadas. La idea de que la realidad no es fija hasta que se observa obliga a reconsiderar conceptos fundamentales sobre la existencia.

¿Es posible que nuestra consciencia sea parte integral del tejido del universo? Este misterio sigue siendo uno de los temas más intrigantes en el estudio de la mecánica cuántica.

Puedo ayudarte a verlo con ejemplos claros. Pregúntame lo que quieras.

🌱 Iniciar la conversaciónLa información como base del universo

La teoría de la información ofrece una visión completamente nueva del universo. En lugar de imaginarlo como un conjunto de materia y energía flotando en el espacio, esta teoría sugiere que todo lo que existe —planetas, átomos, luz, incluso nosotros mismos— está hecho, en su nivel más profundo, de información.

El físico John Archibald Wheeler resumió esta idea con una frase famosa: “It from Bit”, que significa literalmente “el ser (It) surge del bit”. En computación, un bit es la unidad mínima de información, representada por un 1 o un 0. Wheeler propuso que, del mismo modo, la realidad física surge de respuestas binarias, como si el universo fuera una gigantesca red de información que responde a preguntas fundamentales.

¿Qué quiere decir esto?

Para Wheeler, el universo no está hecho de materia, sino de información. No existen cosas que simplemente “son”, sino cosas que “se informan”: existen porque hay información que las define. Por ejemplo, una partícula no tiene una posición ni una forma concreta hasta que alguien la observa o la mide; antes de eso, solo existe como una probabilidad. Esto conecta directamente con la mecánica cuántica, que muestra cómo el acto de observar puede determinar el estado de una partícula.

Un ejemplo famoso es la paradoja del gato de Schrödinger: según la mecánica cuántica, el gato dentro de la caja está vivo y muerto al mismo tiempo, hasta que alguien abre la caja y lo observa. Solo entonces se “actualiza” la información del sistema, y el gato adopta un estado concreto.

La física y la información

En la física moderna, esta idea se amplía. La entropía de la información, desarrollada por Claude Shannon, y la entropía termodinámica —que mide el desorden en un sistema— están relacionadas. Algunos científicos creen que el universo entero puede entenderse como un proceso de almacenamiento y evolución de información.

Incluso los agujeros negros, que antes se pensaban como zonas donde la información se perdía para siempre, en realidad pueden almacenar datos en su superficie, llamada horizonte de eventos. Esta observación inspiró el llamado principio holográfico, que propone que todo el universo tridimensional podría ser una proyección de información contenida en una superficie bidimensional, como si viviéramos dentro de un gigantesco holograma.

El universo como computadora

Otros científicos, como el físico cuántico Seth Lloyd, han ido más allá y proponen que el universo funciona como una enorme computadora cuántica. En esta visión, las leyes físicas serían reglas de procesamiento de información, no simples ecuaciones matemáticas. Así, la realidad sería el resultado de una especie de “cálculo cósmico” en constante ejecución.

Implicaciones filosóficas

Si todo es información:

- La materia y la energía serían diferentes formas en las que la información se organiza.

- La conciencia tendría un papel esencial, porque sin observadores, la información no se manifestaría.

- Las leyes del universo podrían verse como programas informáticos que generan la realidad.

El ‘universo participativo’

Wheeler imaginaba el cosmos como un universo participativo, una gran computadora cuántica que se va “construyendo” a medida que los observadores interactúan con ella. En este modelo, la realidad no es algo fijo ni terminado, sino un proceso dinámico en constante actualización (¿ves alguna relación entre esto y lo que decíamos en el artículo de Jane Roberts/Seth?).

Esto nos lleva a una conclusión poderosa: no somos simples espectadores del universo, sino parte activa en su creación. Cada observación, cada decisión consciente, sería como una línea de código que contribuye al programa cósmico. Así, la realidad no sería una estructura sólida, sino una red viva de información que cobra forma gracias a la interacción entre la conciencia y el cosmos.

Tiempo y consciencia en el universo participativo

En el marco del universo participativo, el tiempo y la consciencia dejan de ser conceptos separados para formar parte de un mismo proceso. Según esta visión, el tiempo no avanza en línea recta, como solemos imaginar, sino que se comporta más bien como una red de conexiones donde pasado, presente y futuro están entrelazados.

Esto significa que nuestras acciones actuales podrían influir no solo en lo que vendrá, sino también —de alguna manera— en lo que ya ocurrió. Puede sonar imposible desde el sentido común, pero algunos experimentos de física cuántica apuntan justamente en esa dirección (¿Es posible cambiar el pasado?).

Uno de ellos es el llamado experimento del borrador cuántico (Quantum Eraser Experiment), una versión moderna del experimento de la doble rendija. En él, los científicos descubrieron que la forma en que se mide una partícula en el presente puede modificar cómo “se comportó” en el pasado, incluso antes de haber sido observada. Este fenómeno desafía nuestra idea tradicional del tiempo y sugiere que la realidad podría depender tanto de las observaciones pasadas como de las futuras.

El físico John Archibald Wheeler veía en esto una posible pista de que el espacio y el tiempo podrían ser construcciones ilusorias, una especie de escenario flexible donde la consciencia tiene un papel decisivo. Si el universo es participativo, entonces cada observador contribuye activamente al tejido del tiempo y de la realidad misma, ayudando a “tejer” el universo con cada decisión o acto de atención consciente.

El papel de los observadores conscientes

Desde esta perspectiva, la consciencia no es solo un espectador del universo, sino uno de sus motores principales. Nuestras observaciones, pensamientos e intenciones no solo describen el mundo, sino que ayudan a configurarlo. Cada elección consciente sería como una pequeña aportación al proceso creativo del cosmos.

Esto plantea una reflexión importante: si nuestras decisiones influyen en la estructura misma de la realidad, entonces también tenemos una responsabilidad cósmica. Lo que pensamos y hacemos podría tener un impacto mucho más amplio de lo que imaginamos.

Así, la teoría del universo participativo nos invita a reconsiderar nuestra relación con todo lo que existe. No somos simples testigos del universo: somos parte de un proceso vivo, donde mente y materia coevolucionan en una danza constante. Comprender esto cambia nuestra forma de ver el mundo y nos recuerda que cada instante de consciencia contribuye, literalmente, a dar forma al universo.

Intersección entre ciencia y espiritualidad

La propuesta de John Archibald Wheeler —el famoso “It from Bit”, que sostiene que la realidad surge de la información— abre un puente fascinante entre la ciencia moderna y muchas tradiciones espirituales antiguas. Aunque sus lenguajes son diferentes, ambas perspectivas parecen apuntar hacia una misma intuición: que el universo no es una maquinaria inerte, sino una expresión de algo más profundo, posiblemente de una forma de conciencia o inteligencia subyacente.

Wheeler, al plantear que la materia, la energía y el espacio-tiempo emergen de la información, estaba reformulando en términos científicos una idea que ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia del pensamiento humano: la realidad no es solo física, sino también mental o simbólica. En este sentido, la física cuántica y la filosofía de la información comienzan a resonar con nociones espirituales milenarias.

Veamos algunos ejemplos de esta convergencia:

1. Hinduismo y Vedanta

En la tradición védica se enseña que todo el universo es una manifestación de la consciencia (Brahman), y que la multiplicidad del mundo es, en el fondo, una ilusión o maya. Esta visión sostiene que la mente humana y la realidad última no están separadas, sino que son expresiones del mismo principio. De modo parecido, “It from Bit” sugiere que lo que consideramos materia sólida es una emanación de información subyacente: una realidad virtual creada desde un nivel más fundamental de consciencia.

2. Budismo

El budismo —especialmente en sus escuelas más filosóficas como el Madhyamaka o el Zen— enseña que la realidad es interdependiente y vacía de existencia propia. Las cosas “son” solo en relación con la mente que las percibe. En física cuántica ocurre algo similar: las partículas no adquieren propiedades definidas hasta que son observadas, lo que implica que el observador participa en la creación de la realidad. En ambos casos, la frontera entre el sujeto y el objeto se diluye.

3. Gnosticismo y Hermetismo

Estas corrientes, surgidas en el mundo antiguo, sostenían que el cosmos es una creación mental o simbólica donde el conocimiento (gnosis) permite al ser humano reconocer su naturaleza divina y despertar del olvido. En el lenguaje moderno de la física de la información, podríamos decir que comprender el código del universo —la forma en que la información se organiza y se transforma— nos acerca también a ese “despertar” de la consciencia cósmica.

4. Cristianismo místico y neoplatonismo

San Juan, en el prólogo del Evangelio, escribió: “En el principio era el Verbo (Logos)”. El término Logos puede entenderse como palabra, razón o información. Desde esta lectura, el universo sería una creación a través del Logos, es decir, a través de la información ordenada y consciente. Los neoplatónicos también hablaban de un principio intelectual o mental del cual surge toda la realidad, una idea sorprendentemente cercana al “It from Bit” de Wheeler.

5. Física contemporánea y espiritualidad moderna

Autores como David Bohm, Tom Campbell o Donald Hoffman han continuado este diálogo, proponiendo que la consciencia y la información son los ladrillos fundamentales del cosmos, no los átomos ni las partículas. Desde esta mirada, la ciencia no contradice la espiritualidad, sino que la traduce en un lenguaje más preciso: el de los datos, las ondas y las probabilidades.

Reflexiones finales

La hipótesis del Universo Autoconsciente de John Archibald Wheeler presenta una visión revolucionaria que desafía nuestra comprensión convencional del cosmos.

Imaginar un universo que depende de la consciencia para existir, nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como co-creadores en esta vasta red cósmica.

- Impacto en nuestra percepción: Esta perspectiva sugiere que cada pensamiento y acción humana contribuye al «acabado» del universo, otorgándonos un rol activo e indispensable en la formación de la realidad.

Este enfoque no solo redefine nuestra relación con el universo, sino que también abre puertas a nuevas formas de exploración científica y filosófica.

La idea de que el universo pueda tener consciencia es una hipótesis fascinante que une la ciencia, la filosofía y la espiritualidad en un intento por comprender la naturaleza última de la realidad.

Aunque aún no hay evidencia definitiva que confirme esta posibilidad, conceptos como el panpsiquismo, la emergencia de la consciencia en sistemas complejos y la física cuántica han abierto nuevas líneas de debate sobre la relación entre la mente y el cosmos.

Si bien algunos científicos y filósofos consideran que la consciencia es una propiedad emergente de la materia, otros sostienen que podría ser una característica fundamental del universo, del mismo modo que el espacio, el tiempo o la energía.

Esta perspectiva no solo plantea preguntas sobre la naturaleza del universo, sino también sobre nuestra propia existencia y conexión con él.